Zenicaaninn

Gesperrt

Geschichte

Schon in der Antike war Bosnien ein wichtiges Transitland zwischen Adria und Donauraum, sodass sich in dem fruchtbaren und gebirgigen Land einige wohlhabende Handelsstädte herausbilden konnten. Zu dieser Zeit gehörte Bosnien zur römischen Provinz Illyricum. Von der römischen Präsenz zeugen auch heute noch viele Ausgrabungsstücke und Befestigungsanlagen.

Nach der Einwanderung der Slawen im 7. Jahrhundert stand Bosnien zumeist unter byzantinischer Herrschaft,jedoch gelang es den Fürsten, eine weitgehende Autonomie zu erwerben und bewahren. Alle fremdländischen Herrschaften vermochten jedoch nicht, direkten Einfluss auf die Politik des Landes auszuüben, die Macht verblieb in den Händen des lokalen Adels und der Fürsten.

Der Landesname Bosnien taucht erstmals um das 10. Jahrhundert auf, allerdings bezieht er sich hier nur auf das Kernland am Oberlauf der Bosna. In den Jahren 1154 bis 1463 war es meist ein selbstständiges Fürstentum bzw. später Königreich.

Der erste bekannte Herrscher über Bosnien war Ban Borić, welcher von 1154-1164 regierte. Während seiner Regierungszeit befanden sich das Königreich von Ungarn und Byzanz im Krieg. Borić stellte sich auf die Seite von Ungarn wobei er bei der Belagerung von Braničevo mitmachte. Bei seiner Rückkehr nach Bosnien wurde er vom Byzantinischen Heer geschlagen und musste fliehen.

Nach Ban Borić herrschte bis 1180 Byzanz über Bosnien. Nun kam Ban Kulin an die Macht. Er nutzte die vorübergehende Schwäche von Byzanz durch den Tod Manuel I. Komnenos' und anerkannte immer mehr die Herrschaft von Ungarn. Dies wirkte sich jedoch nicht auf die Eigenständigkeit von Bosnien aus und Ban Kulin nahm das Gebiet der Usora und Soli ein, womit sich die Herrschaft Bosniens auf den gesamten Flusslauf der Bosna ausweitete. Wie die Eroberungen schritt auch die Ökonomie voran. Ban Kulin schloss 1189 ein Handelsabkommen mit der Republik von Dubrovnik ab, auch bekannt als "Povelja Kulina bana". Dies ist eines der frühesten staatlichen Dokumente auf dem Balkan. Am Ende des 12. Jh. gab es immer mehr Anklagen gegen Ban Kulin wegen seiner Unterstützung für die Bosnische Kirchehttp://de.wikipedia.org/wiki/Bosnische_Kirche, welche als eine Härasiehttp://de.wikipedia.org/wiki/Häresie angesehen wurde. Dies gefiel Papst Innozenz III. überhaupt nicht, und er überredete den ungarischen König zu einem Kreuzzughttp://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug gegen Bosnien. Ban Kulin sah die Gefahr und nahm mit einer großen Zahl von Anhängern der bosnischen Kirche den katholischen Glauben auf dem "Bilino Polje" in Zenica an. Über den genauen Nachfolger von Ban Kulin gibt es keine genauen Angaben. Um 1230 wird Ban Matej Ninoslav erwähnt. Er nahm nach einigen Feldzügen Livno, die Neretva-Region und Ustiprača (Novo Goražde) ein. Nach ihm kam um 1290 Ban Stjepan I. Kotromanić an die Macht. Stjepan I. regierte nur in den Gebieten an der Drina. Dies nutzte der kroatische Ban Pavle Bribirski (Šubić) aus und nahm auch Bosnien ein. Der Sohn von Pavle Bribirski Mladen I. Šubić starb kurz nachdem er Ban wurde. Sein Bruder Mladen II. Šubić übernahm nun die Macht. Er zog auch den späteren Ban Stjepan II. Kotromanić auf. Stjepan II. stürzte mit Hilfe von Ludwig I. (Ungarn) Mladen II. und übernahm nun die Regierung. Gleichzeitig wurde er Vasall von Ludwig I., welcher auch seine Tochter Elisabeth zur Frau nahm.

1377 krönte sich der bosnische Ban Stjepan Tvrtko Kotromanić in Mile (heute Arnautovići) bei Visoko zum König von Bosnien, Serbien/Raszien, Herzegowina/Hum und der Küstenländer, wodurch er in politischen Konflikt mit dem regulären Nachfolger der serbischen Königskrone Marko Mrnjavcević, der im Gebiet des heutigen Mazedoniens herrschte, geriet. Tvrtko war der Enkel der Elisabeth Nemanjić - ein Mitglied der aus Raszien stammenden serbischen Königsdynastie der Nemanjiden, weshalb er sich als rechtmäßigen Erben der gesamtserbischen Krone betrachtete. Die mittelalterliche Hauptstadt und Sitz des Königs war Kraljeva Sutjeska. Markos Onkel Uglješa Mrnjavcević herrschte über die Hum, die heutige Herzegowina mit Sitz in Trebinje. Das Königreich Bosnien wurde für fast ein Jahrhundert der mächtigste Staat der Region.

1389 folgte König Stjepan Tvrtko Kotromanić dem Aufruf des serbischen Fürsten Lazar Hrebeljanović und entsandte einen Teil seines Heeres zum Amselfeld um sich dort mit dem restlichen serbischen Heer den Osmanen entgegenzustellen.

1463 wurde Bobovac nahe Kraljeva Sutjeska von den Osmanen eingenommen. König Stjepan Tomaš Kotromanić wurde umgebracht. Mit dem Tod seiner Frau Katarina Kosača-Kotromanić 1478 in Rom erlosch die bosnische Krone. Erst 70 Jahre nach Sarajevo fiel Bihać als letzte bosnische Stadt. Bosnien wurde damit zu einem osmanischen Vilayet (Provinz).

Mit der Rückeroberung Südungarns und Slawoniens durch Prinz Eugen wurde das Land zur Grenzzone. Österreichische Truppen versuchten mehrmals, auch Bosnien zu erobern, was aber scheiterte, so dass sich die Savegrenze stabilisieren konnte. Allerdings zerstörte Prinz Eugen bei einem Feldzug Sarajevo.

Bosnien war eine der wichtigsten Provinzen des Osmanischen Reiches, da es die europäische Grenze des Reiches schützte. Der bosnische Beylerbey, Statthalter des Sultans, war wie kein anderer Statthalter mit unumschränkter Gewalt ausgestattet. Die Statthalter Bosniens gehörten neben dem Sultan zu den mächtigsten Männern des Reiches. Der Titel des Beylerbey war neben den bosnischen Statthaltern nur wenigen anderen Statthaltern des Reiches vorbehalten. Während der osmanischen Zeit erreichte Bosnien eine zweite, orientalische Blüte; es ging vollends auf in der Kultur des Osmanischen Reiches und viele Männer aus Bosnien und der Herzegowina erwarben hohe Würden am Hofe des Sultans und wurden zu Militärführern, Diplomaten und Großwesiren des Reiches.

Nach der Reconquista in Spanien siedelten sich auch vertriebene sephardische Juden in Bosnien an. Während der osmanischen Herrschaft kam es des Öfteren zu Revolten gegen die aus Asien stammenden Besatzer, alle wurden jedoch niedergeschlagen. Von solch einer Revolte wird im Buch Die Brücke über die Drina von Ivo Andrić berichtet.

1878 wurde Bosnien österreichisch-ungarischer Verwaltung unterstellt (Kondominium), während es bis 1908 formell weiterhin dem Sultan unterstand. In dieser Zeit wurde der Begriff Bosnien und Herzegowina (Bosna i Hercegovina) geprägt. 1908 annektierte Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina und löste damit die Bosnische Annexionskrise aus. Das Attentat von Sarajevo 1914 durch Mitglieder der Studentenbewegung Mlada Bosna und der serbischen Widerstandsgruppe Schwarze Hand wurde von Österreich-Ungarn mit einem Ultimatum und schließlich einer Kriegserklärung gegenüber dem Königreich Serbien beantwortet, was wegen der Garantien der damaligen Großmächte untereinander und gegenüber kleineren Staaten zum Ersten Weltkrieg führte.

Letzte bosnische Königin Katarina Kosaca-Kotromanic

Ejalet Bosnien

Hercegovina

Im Mittelalter waren auf dem Gebiet der zentralen Herzegowina das Herzogtum Zahumlje, in Abhängigkeit von Byzanz, Bosnien und Serbien, und in der östlichen Herzegowina und dem nördlichen Montenegro das Herzogtum Travunien, das seit dem 11. Jahrhundert zu Kroatien, von 1180 bis 1321 zu Serbien („Raszien“) gehörte und 1322 bis 1377 zwischen Bosnien und Serbien geteilt war. Der Heilige Sava, Begründer der serbisch-orthodoxen Kirche, war Statthalter von Hum, bevor er dem weltlichen Leben entsagte und Mönch wurde. Der westliche Teil hingegen gehörte fast das gesamte Mittelalter hindurch zu Kroatien und wird noch heute zum Großteil von Kroaten bewohnt.

Der bosnische Fürst Stjepan II. Kotromanić eroberte um 1326 Hum, dem Serbien der Nemanjiden verblieb in der Herzegowina lediglich Travunien. Mit dem Zerfall des serbischen Reiches etablierte sich in Travunien Fürst Nikola Altomanović, der die serbische Zarenkrone für sich beanspruchte. Altomanović eroberte weite Gebiete im westlichen Zentralserbien, bevor er 1373 durch ein gemeinsames Vorgehen des bosnischen Fürsten und späteren Königs Tvrtko I. und dem serbischen Fürsten Lazar besiegt und sein Territorium zwischen den Siegern aufgeteilt wurde; Travunien selbst fiel an Bosnien.

Die serbische Herrscherdynastie Mrnjavčević, die über Mazedonien und Nordgriechenland herrschte, stammte ebenfalls aus der Herzegowina bzw. Travunien. Jovan Uglješa, der Bruder des Königs Vukašin, trug 1346 den Titel Uglessa baronus in Trebinje. Später als Mitregent seines Bruders in Makedonien nahm er auch den Titel Despot von Serres und Melnik an. Am Fluss Mariza bei Edirne kam er 1371 gemeinsam mit seinem Bruder in der Schlacht zwischen dem serbischen Reich und den aus Kleinasien einfallenden Osmanen um. Seine Frau Jelena, deren Vater ein Statthalter König Vukašins in Drama war, wurde als die Nonne Jefimija zur ersten serbischen Dichterin.

Im 15. Jahrhundert herrschten bis zur Eroberung durch die Osmanen 1485 Woiwode Stjepan Vukčić Kosača und seine Nachkommen in der heutigen Herzegowina, die den Titel eines Herzogs von Hum und der Küstenländer und Großherzogs des Königreiches Bosnien durch die Gnade des Heiligen Sava führten. Auf die Bezeichnung Länder des Herzogs Stefan unter der Gnade des Heiligen Sava für sein unter osmanische Herrschaft gefallenes ehemaliges Territorium geht der heutige Name des Landes zurück.

1463 unterwarf sich der bosnische König dem osmanischen Reich und wurde hingerichtet. Seine Frau Katarina Kosača-Kotromanić floh nach Rom, wo sie 1478 starb. In ihrem Testament hinterließ sie Bosnien ihren Kindern, falls diese zum katholischen Glauben zurückkehrten; andernfalls solle ihr Land an den Heiligen Stuhl fallen. Dieses geschah.

1485 kam die Herzegowina endgültig unter osmanische Herrschaft. Sie bildete den Sandschak Herzegowina (türk. Hersek) mit der Hauptstadt Mostar innerhalb des Paschaluks Bosnien (später Bosnien-Herzegowina). Städte wie Mostar und Stolac bildeten wichtige Handelsposten zwischen Dubrovnik und dem Landesinneren. Durch den Berliner Kongress kam 1878 der größte Teil der Herzegowina als Teil von Bosnien-Herzegowina unter österreichisch-ungarische Verwaltung, der östlichste Teil der vormaligen osmanischen Herzegowina hingegen zu Montenegro, zu dem dieses Gebiet (die so genannte Alte Herzegowina/Stara Hercegovina) auch heute gehört. Noch vor dem Ersten Weltkrieg annektierte Österreich-Ungarn Bosnien und seinen Teil der Herzegowina offiziell.

Seit 1918 gehörte die Herzegowina zu Jugoslawien. Während der Zeit des Königreichs Jugoslawien (1929 bis 1941) bzw. seines Vorgängers, dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (1918 bis 1929), war die Herzegowina nach 1929 zwischen den neu gebildeten Banschaften Zeta und Küste aufgeteilt. Von 1939 bis 1941 gehörte die Banschaft Küste und mit ihr die westliche Herzegowina zur kroatischen Banschaft, während die östliche Herzegowina in der Banschaft Zeta verblieb. Nach dem Balkanfeldzug des Deutschen Reiches und der Kapitulation des Königreichs Jugoslawiens im Jahr 1941 wurde die Herzegowina Teil des Unabhängigen Staates Kroatien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Herzegowina Teil der Sozialistischen Republik Bosnien und Herzegowina innerhalb des nun kommunistischen Jugoslawiens.

Im Balkankonflikt war die Herzegowina einer der Hauptkriegsschauplätze. Vom Süden des Landes aus wurde 1991 Dubrovnik von Truppen der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) bombardiert. Als 1992 auch der Bosnienkrieg ausbrach, kam es zu blutigen Zusammenstößen, zuerst nur zwischen Serben auf der einen und Bosniaken und Kroaten auf der anderen Seite. Als jedoch die Kroaten Bosniens und Herzegowinas die Republik Herceg-Bosna ausriefen, kam es auch zu Kämpfen zwischen Bosniaken und Kroaten, wobei es zu sogenannten ethnischen Säuberungen kam. Während dieser Kämpfe wurde die berühmte Alte Brücke von Mostar im Jahre 1993 vermutlich durch kroatische Streitkräfte des HVO zerstört. Mostar wurde seitdem zur geteilten Stadt und die Kommunikation zwischen dem bosniakischen Ost- und dem kroatischen West-Mostar brach fast komplett ab. Bereits 1996 begann die Rekonstruktion der Brücke, die 2004 abgeschlossen wurde.

Fluss Bosna

Die Bosna ist ein Fluss in Bosnien und Herzegowina und hat dem Landesteil Bosnien seinen Namen gegeben. Sie entspringt am Fuße des Berges Igman nahe der Hauptstadt Sarajevo und mündet bei Bosanski Šamac in die Save. Die Bosna ist von der Quelle bis zur Einmündung in die Save 271 Kilometer lang. Damit ist sie der drittlängste Fluss des Landes.

Die Bosnaquellen (Vrelo Bosne) nahe dem Thermenort Ilidža sind eine bekannte Attraktion, da hier ein relativ großer Fluss direkt aus dem Berg entspringt und nicht durch die Vereinigung kleinerer Bäche entsteht.

Die wichtigsten Zuflüsse der Bosna sind die Željeznica, die Miljacka und die Lašva.

Folgende wichtige Orte liegen an der Bosna: Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj, Modriča und Bosanski Šamac.

,

Bosnische Kirche

Als Bosnische Kirche (Crkva Bosanska, Ecclesia Bosniensis) wird eine selbständige, von Katholizismus und Orthodoxie unabhängige christliche Gemeinschaft und Kirchenorganisation in Bosnien im 13. bis 15. Jahrhundert bezeichnet. Irrtümlicherweise wird sie manchmal mit den Bogomilen identifiziert.[1]

Das Phänomen der Bosnischen Kirche ist historisch umstritten. Der serbisch-orthodoxe Historiker Božidar Petranović stellte 1867 die These auf, dass die Bosnische Kirche eine von der serbischen Orthodoxie abgefallene Kirche war. Diese Interpretation ist in Serbien beliebt und wird als Beleg für die mittelalterliche serbische Präsenz in Bosnien instrumentalisiert. Der kroatische Historiker Franjo Rački trat Petranovićs Thesen 1869/1870 mit Studien entgegen, in denen er zu beweisen versuchte, dass die Bosnische Kirche aus der dualistischen Sekte der bulgarischen Bogomilen entstanden war. Diese Interpretation fand starken Nachhall besonders unter bosniakischen Gelehrten, da die Bogumilentheorie „eine authentische ... bosnische Kirche“ implizierte und sich als Erklärung für die spätere Konversion eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung zum Islam anbot.

In Kroatien entwickelte sich nach dem 2. Weltkrieg eine Theorie (Leon Petrović, Jaroslav Šidak), die in der Bosnischen Kirche „grundsätzlich einen Zweig der römisch-katholischen Kirche“ sah, der in der Isolierung schismatisch wurde und häretische Tendenzen aufnahm.

Die Angehörigen der Bosnischen Kirche bezeichneten sich selbst als Krstjani. Ihre Organisation wies Parallelen zur mönchischen Ordensorganisation auf. In der Liturgie wurde die slawische Sprache benutzt, als Schrift die Glagoliza, später die Bosančica. Bezeichnungen für hierarchische Rangstufen waren Djed für das Oberhaupt der Kirche oder Gost. Die gesamte Hierarchie war einheimischer Herkunft. Ob die Kirche als klösterliche Organisation viele einfache Laienmitglieder hatte, ist offen. Über die Organisation, die Zeremonien und die Theologie der Bosnischen Kirche gibt es außer dem Testament des Gost Radin keine bosnischen Quellen.

Nach der franziskanischen Missionsoffensive in Bosnien im 14. und 15. Jahrhundert schrumpfte die Bosnische Kirche. Vor dem Frühling 1453 verließ der Djed das Gebiet des eigentlichen Bosnien und flüchtete sich zu Herceg Stefan Vukčić. Im selben Jahr trat er zur orthodoxen Kirche über. Als die Osmanen die Macht übernahmen, war die Bosnische Kirche wahrscheinlich schon zerschlagen. In den osmanischen Landregistern aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden nur wenige Einwohner als „Kr(i)stjani“ aufgeführt.

Bosancica

Die Bosančica (Bosnische Schrift) [bɔˈsantʃitsa] war eine Form der kyrillischen Schrift, die vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert vor allem in Bosnien und Herzegowina und in Teilen Kroatiens verbreitet war.

Andere, im südslawischen Sprachraum verbreitete Bezeichnungen sind: 'bosanica (Stjepan Zlatović), bosanska azbukva (Ivan Berčić), bosanska ćirilica (Franjo Rački), hrvatsko-bosanska ćirilica (Ivan Kukuljević Sakcinski), bosansko-dalmatinska ćirilica (Vatroslav Jagić), bosanska brzopisna grafija (E. F. Karskij), zapadna varijanta ćirilskog brzopisa (Petar Đorđić), zapadna (bosanska) ćirilica (Stjepan Ivšić), harvacko pismo (Dmine Papalić), rvasko pismo, arvatica, arvacko pismo (Povaljska listina), poljičica, poljička azbukvica (im Gebiet der ehemaligen Republik Poljica - Frane Ivanišević), sarpski (fra Antun Depope).

Die bosnische Schrift ist in zahlreichen Dokumenten überliefert:

Geschichtliche Wappen und Flaggen Bosniens

Wappen der Kotromanić-Dynastie, der weiße Schrägbalken symbolisiert dabei die Legende des gerechten Schwertes von Tvrtko, der im späten Mittelalter das bosnische Banat in ein eigenständiges Königtum wandeln konnte.

Flagge während der Revolution 1831/32

Nach Abzug der osmanischen Truppen war Bosnien für wenige Monate de facto unabhängig. In dieser Zeit wurde eine ähnliche Flagge benutzt, wie sie bereits Hussein Kapetan Gradaščević während der Revolution 1831/32 verwendete: Eine grüne Flagge mit goldenen Halbmond und Stern.

Wappen Bosniens in der österreich-ungarischen Zeit 1878-1918

Das Wappen zeigt einen arabischen Säbel.

Sozialistische Republik Bosnien und Herzegowina, 1946 bis 1991

Das Wappen wurde zu Anfang der bosnischen Kriege als Ersatz des jugoslawischen Wappen angenommen, und nach dem Krieg von den ansässigen serbischen und kroatischen Bosniern kritisiert, da es nur die Geschichte der Bosniaken repräsentiert.

Die Nationalflagge von Bosnien und Herzegowina wurde am 4. Februar 1998 angenommen. Schöpfer der Flagge ist Mladen Kolobarić, der Leiter der sogenannten Westendorp-Kommission zur Neugestaltung der Flagge war.

Durch eine Wappenfindungskommission wurde das Wappen ersetzt, wobei das neue Wappen auch kritisiert wird, da es bis auf die blaue-gelb-weiße Farbgebung keinerlei geschichtlichen Rückgriff mehr nimmt.

Schon in der Antike war Bosnien ein wichtiges Transitland zwischen Adria und Donauraum, sodass sich in dem fruchtbaren und gebirgigen Land einige wohlhabende Handelsstädte herausbilden konnten. Zu dieser Zeit gehörte Bosnien zur römischen Provinz Illyricum. Von der römischen Präsenz zeugen auch heute noch viele Ausgrabungsstücke und Befestigungsanlagen.

Nach der Einwanderung der Slawen im 7. Jahrhundert stand Bosnien zumeist unter byzantinischer Herrschaft,jedoch gelang es den Fürsten, eine weitgehende Autonomie zu erwerben und bewahren. Alle fremdländischen Herrschaften vermochten jedoch nicht, direkten Einfluss auf die Politik des Landes auszuüben, die Macht verblieb in den Händen des lokalen Adels und der Fürsten.

Der Landesname Bosnien taucht erstmals um das 10. Jahrhundert auf, allerdings bezieht er sich hier nur auf das Kernland am Oberlauf der Bosna. In den Jahren 1154 bis 1463 war es meist ein selbstständiges Fürstentum bzw. später Königreich.

Der erste bekannte Herrscher über Bosnien war Ban Borić, welcher von 1154-1164 regierte. Während seiner Regierungszeit befanden sich das Königreich von Ungarn und Byzanz im Krieg. Borić stellte sich auf die Seite von Ungarn wobei er bei der Belagerung von Braničevo mitmachte. Bei seiner Rückkehr nach Bosnien wurde er vom Byzantinischen Heer geschlagen und musste fliehen.

Nach Ban Borić herrschte bis 1180 Byzanz über Bosnien. Nun kam Ban Kulin an die Macht. Er nutzte die vorübergehende Schwäche von Byzanz durch den Tod Manuel I. Komnenos' und anerkannte immer mehr die Herrschaft von Ungarn. Dies wirkte sich jedoch nicht auf die Eigenständigkeit von Bosnien aus und Ban Kulin nahm das Gebiet der Usora und Soli ein, womit sich die Herrschaft Bosniens auf den gesamten Flusslauf der Bosna ausweitete. Wie die Eroberungen schritt auch die Ökonomie voran. Ban Kulin schloss 1189 ein Handelsabkommen mit der Republik von Dubrovnik ab, auch bekannt als "Povelja Kulina bana". Dies ist eines der frühesten staatlichen Dokumente auf dem Balkan. Am Ende des 12. Jh. gab es immer mehr Anklagen gegen Ban Kulin wegen seiner Unterstützung für die Bosnische Kirchehttp://de.wikipedia.org/wiki/Bosnische_Kirche, welche als eine Härasiehttp://de.wikipedia.org/wiki/Häresie angesehen wurde. Dies gefiel Papst Innozenz III. überhaupt nicht, und er überredete den ungarischen König zu einem Kreuzzughttp://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug gegen Bosnien. Ban Kulin sah die Gefahr und nahm mit einer großen Zahl von Anhängern der bosnischen Kirche den katholischen Glauben auf dem "Bilino Polje" in Zenica an. Über den genauen Nachfolger von Ban Kulin gibt es keine genauen Angaben. Um 1230 wird Ban Matej Ninoslav erwähnt. Er nahm nach einigen Feldzügen Livno, die Neretva-Region und Ustiprača (Novo Goražde) ein. Nach ihm kam um 1290 Ban Stjepan I. Kotromanić an die Macht. Stjepan I. regierte nur in den Gebieten an der Drina. Dies nutzte der kroatische Ban Pavle Bribirski (Šubić) aus und nahm auch Bosnien ein. Der Sohn von Pavle Bribirski Mladen I. Šubić starb kurz nachdem er Ban wurde. Sein Bruder Mladen II. Šubić übernahm nun die Macht. Er zog auch den späteren Ban Stjepan II. Kotromanić auf. Stjepan II. stürzte mit Hilfe von Ludwig I. (Ungarn) Mladen II. und übernahm nun die Regierung. Gleichzeitig wurde er Vasall von Ludwig I., welcher auch seine Tochter Elisabeth zur Frau nahm.

1377 krönte sich der bosnische Ban Stjepan Tvrtko Kotromanić in Mile (heute Arnautovići) bei Visoko zum König von Bosnien, Serbien/Raszien, Herzegowina/Hum und der Küstenländer, wodurch er in politischen Konflikt mit dem regulären Nachfolger der serbischen Königskrone Marko Mrnjavcević, der im Gebiet des heutigen Mazedoniens herrschte, geriet. Tvrtko war der Enkel der Elisabeth Nemanjić - ein Mitglied der aus Raszien stammenden serbischen Königsdynastie der Nemanjiden, weshalb er sich als rechtmäßigen Erben der gesamtserbischen Krone betrachtete. Die mittelalterliche Hauptstadt und Sitz des Königs war Kraljeva Sutjeska. Markos Onkel Uglješa Mrnjavcević herrschte über die Hum, die heutige Herzegowina mit Sitz in Trebinje. Das Königreich Bosnien wurde für fast ein Jahrhundert der mächtigste Staat der Region.

1389 folgte König Stjepan Tvrtko Kotromanić dem Aufruf des serbischen Fürsten Lazar Hrebeljanović und entsandte einen Teil seines Heeres zum Amselfeld um sich dort mit dem restlichen serbischen Heer den Osmanen entgegenzustellen.

1463 wurde Bobovac nahe Kraljeva Sutjeska von den Osmanen eingenommen. König Stjepan Tomaš Kotromanić wurde umgebracht. Mit dem Tod seiner Frau Katarina Kosača-Kotromanić 1478 in Rom erlosch die bosnische Krone. Erst 70 Jahre nach Sarajevo fiel Bihać als letzte bosnische Stadt. Bosnien wurde damit zu einem osmanischen Vilayet (Provinz).

Mit der Rückeroberung Südungarns und Slawoniens durch Prinz Eugen wurde das Land zur Grenzzone. Österreichische Truppen versuchten mehrmals, auch Bosnien zu erobern, was aber scheiterte, so dass sich die Savegrenze stabilisieren konnte. Allerdings zerstörte Prinz Eugen bei einem Feldzug Sarajevo.

Bosnien war eine der wichtigsten Provinzen des Osmanischen Reiches, da es die europäische Grenze des Reiches schützte. Der bosnische Beylerbey, Statthalter des Sultans, war wie kein anderer Statthalter mit unumschränkter Gewalt ausgestattet. Die Statthalter Bosniens gehörten neben dem Sultan zu den mächtigsten Männern des Reiches. Der Titel des Beylerbey war neben den bosnischen Statthaltern nur wenigen anderen Statthaltern des Reiches vorbehalten. Während der osmanischen Zeit erreichte Bosnien eine zweite, orientalische Blüte; es ging vollends auf in der Kultur des Osmanischen Reiches und viele Männer aus Bosnien und der Herzegowina erwarben hohe Würden am Hofe des Sultans und wurden zu Militärführern, Diplomaten und Großwesiren des Reiches.

Nach der Reconquista in Spanien siedelten sich auch vertriebene sephardische Juden in Bosnien an. Während der osmanischen Herrschaft kam es des Öfteren zu Revolten gegen die aus Asien stammenden Besatzer, alle wurden jedoch niedergeschlagen. Von solch einer Revolte wird im Buch Die Brücke über die Drina von Ivo Andrić berichtet.

1878 wurde Bosnien österreichisch-ungarischer Verwaltung unterstellt (Kondominium), während es bis 1908 formell weiterhin dem Sultan unterstand. In dieser Zeit wurde der Begriff Bosnien und Herzegowina (Bosna i Hercegovina) geprägt. 1908 annektierte Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina und löste damit die Bosnische Annexionskrise aus. Das Attentat von Sarajevo 1914 durch Mitglieder der Studentenbewegung Mlada Bosna und der serbischen Widerstandsgruppe Schwarze Hand wurde von Österreich-Ungarn mit einem Ultimatum und schließlich einer Kriegserklärung gegenüber dem Königreich Serbien beantwortet, was wegen der Garantien der damaligen Großmächte untereinander und gegenüber kleineren Staaten zum Ersten Weltkrieg führte.

Letzte bosnische Königin Katarina Kosaca-Kotromanic

Ejalet Bosnien

Hercegovina

Im Mittelalter waren auf dem Gebiet der zentralen Herzegowina das Herzogtum Zahumlje, in Abhängigkeit von Byzanz, Bosnien und Serbien, und in der östlichen Herzegowina und dem nördlichen Montenegro das Herzogtum Travunien, das seit dem 11. Jahrhundert zu Kroatien, von 1180 bis 1321 zu Serbien („Raszien“) gehörte und 1322 bis 1377 zwischen Bosnien und Serbien geteilt war. Der Heilige Sava, Begründer der serbisch-orthodoxen Kirche, war Statthalter von Hum, bevor er dem weltlichen Leben entsagte und Mönch wurde. Der westliche Teil hingegen gehörte fast das gesamte Mittelalter hindurch zu Kroatien und wird noch heute zum Großteil von Kroaten bewohnt.

Der bosnische Fürst Stjepan II. Kotromanić eroberte um 1326 Hum, dem Serbien der Nemanjiden verblieb in der Herzegowina lediglich Travunien. Mit dem Zerfall des serbischen Reiches etablierte sich in Travunien Fürst Nikola Altomanović, der die serbische Zarenkrone für sich beanspruchte. Altomanović eroberte weite Gebiete im westlichen Zentralserbien, bevor er 1373 durch ein gemeinsames Vorgehen des bosnischen Fürsten und späteren Königs Tvrtko I. und dem serbischen Fürsten Lazar besiegt und sein Territorium zwischen den Siegern aufgeteilt wurde; Travunien selbst fiel an Bosnien.

Die serbische Herrscherdynastie Mrnjavčević, die über Mazedonien und Nordgriechenland herrschte, stammte ebenfalls aus der Herzegowina bzw. Travunien. Jovan Uglješa, der Bruder des Königs Vukašin, trug 1346 den Titel Uglessa baronus in Trebinje. Später als Mitregent seines Bruders in Makedonien nahm er auch den Titel Despot von Serres und Melnik an. Am Fluss Mariza bei Edirne kam er 1371 gemeinsam mit seinem Bruder in der Schlacht zwischen dem serbischen Reich und den aus Kleinasien einfallenden Osmanen um. Seine Frau Jelena, deren Vater ein Statthalter König Vukašins in Drama war, wurde als die Nonne Jefimija zur ersten serbischen Dichterin.

Im 15. Jahrhundert herrschten bis zur Eroberung durch die Osmanen 1485 Woiwode Stjepan Vukčić Kosača und seine Nachkommen in der heutigen Herzegowina, die den Titel eines Herzogs von Hum und der Küstenländer und Großherzogs des Königreiches Bosnien durch die Gnade des Heiligen Sava führten. Auf die Bezeichnung Länder des Herzogs Stefan unter der Gnade des Heiligen Sava für sein unter osmanische Herrschaft gefallenes ehemaliges Territorium geht der heutige Name des Landes zurück.

1463 unterwarf sich der bosnische König dem osmanischen Reich und wurde hingerichtet. Seine Frau Katarina Kosača-Kotromanić floh nach Rom, wo sie 1478 starb. In ihrem Testament hinterließ sie Bosnien ihren Kindern, falls diese zum katholischen Glauben zurückkehrten; andernfalls solle ihr Land an den Heiligen Stuhl fallen. Dieses geschah.

1485 kam die Herzegowina endgültig unter osmanische Herrschaft. Sie bildete den Sandschak Herzegowina (türk. Hersek) mit der Hauptstadt Mostar innerhalb des Paschaluks Bosnien (später Bosnien-Herzegowina). Städte wie Mostar und Stolac bildeten wichtige Handelsposten zwischen Dubrovnik und dem Landesinneren. Durch den Berliner Kongress kam 1878 der größte Teil der Herzegowina als Teil von Bosnien-Herzegowina unter österreichisch-ungarische Verwaltung, der östlichste Teil der vormaligen osmanischen Herzegowina hingegen zu Montenegro, zu dem dieses Gebiet (die so genannte Alte Herzegowina/Stara Hercegovina) auch heute gehört. Noch vor dem Ersten Weltkrieg annektierte Österreich-Ungarn Bosnien und seinen Teil der Herzegowina offiziell.

Seit 1918 gehörte die Herzegowina zu Jugoslawien. Während der Zeit des Königreichs Jugoslawien (1929 bis 1941) bzw. seines Vorgängers, dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (1918 bis 1929), war die Herzegowina nach 1929 zwischen den neu gebildeten Banschaften Zeta und Küste aufgeteilt. Von 1939 bis 1941 gehörte die Banschaft Küste und mit ihr die westliche Herzegowina zur kroatischen Banschaft, während die östliche Herzegowina in der Banschaft Zeta verblieb. Nach dem Balkanfeldzug des Deutschen Reiches und der Kapitulation des Königreichs Jugoslawiens im Jahr 1941 wurde die Herzegowina Teil des Unabhängigen Staates Kroatien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Herzegowina Teil der Sozialistischen Republik Bosnien und Herzegowina innerhalb des nun kommunistischen Jugoslawiens.

Im Balkankonflikt war die Herzegowina einer der Hauptkriegsschauplätze. Vom Süden des Landes aus wurde 1991 Dubrovnik von Truppen der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) bombardiert. Als 1992 auch der Bosnienkrieg ausbrach, kam es zu blutigen Zusammenstößen, zuerst nur zwischen Serben auf der einen und Bosniaken und Kroaten auf der anderen Seite. Als jedoch die Kroaten Bosniens und Herzegowinas die Republik Herceg-Bosna ausriefen, kam es auch zu Kämpfen zwischen Bosniaken und Kroaten, wobei es zu sogenannten ethnischen Säuberungen kam. Während dieser Kämpfe wurde die berühmte Alte Brücke von Mostar im Jahre 1993 vermutlich durch kroatische Streitkräfte des HVO zerstört. Mostar wurde seitdem zur geteilten Stadt und die Kommunikation zwischen dem bosniakischen Ost- und dem kroatischen West-Mostar brach fast komplett ab. Bereits 1996 begann die Rekonstruktion der Brücke, die 2004 abgeschlossen wurde.

Fluss Bosna

Die Bosna ist ein Fluss in Bosnien und Herzegowina und hat dem Landesteil Bosnien seinen Namen gegeben. Sie entspringt am Fuße des Berges Igman nahe der Hauptstadt Sarajevo und mündet bei Bosanski Šamac in die Save. Die Bosna ist von der Quelle bis zur Einmündung in die Save 271 Kilometer lang. Damit ist sie der drittlängste Fluss des Landes.

Die Bosnaquellen (Vrelo Bosne) nahe dem Thermenort Ilidža sind eine bekannte Attraktion, da hier ein relativ großer Fluss direkt aus dem Berg entspringt und nicht durch die Vereinigung kleinerer Bäche entsteht.

Die wichtigsten Zuflüsse der Bosna sind die Željeznica, die Miljacka und die Lašva.

Folgende wichtige Orte liegen an der Bosna: Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj, Modriča und Bosanski Šamac.

,

Bosnische Kirche

Als Bosnische Kirche (Crkva Bosanska, Ecclesia Bosniensis) wird eine selbständige, von Katholizismus und Orthodoxie unabhängige christliche Gemeinschaft und Kirchenorganisation in Bosnien im 13. bis 15. Jahrhundert bezeichnet. Irrtümlicherweise wird sie manchmal mit den Bogomilen identifiziert.[1]

Das Phänomen der Bosnischen Kirche ist historisch umstritten. Der serbisch-orthodoxe Historiker Božidar Petranović stellte 1867 die These auf, dass die Bosnische Kirche eine von der serbischen Orthodoxie abgefallene Kirche war. Diese Interpretation ist in Serbien beliebt und wird als Beleg für die mittelalterliche serbische Präsenz in Bosnien instrumentalisiert. Der kroatische Historiker Franjo Rački trat Petranovićs Thesen 1869/1870 mit Studien entgegen, in denen er zu beweisen versuchte, dass die Bosnische Kirche aus der dualistischen Sekte der bulgarischen Bogomilen entstanden war. Diese Interpretation fand starken Nachhall besonders unter bosniakischen Gelehrten, da die Bogumilentheorie „eine authentische ... bosnische Kirche“ implizierte und sich als Erklärung für die spätere Konversion eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung zum Islam anbot.

In Kroatien entwickelte sich nach dem 2. Weltkrieg eine Theorie (Leon Petrović, Jaroslav Šidak), die in der Bosnischen Kirche „grundsätzlich einen Zweig der römisch-katholischen Kirche“ sah, der in der Isolierung schismatisch wurde und häretische Tendenzen aufnahm.

Die Angehörigen der Bosnischen Kirche bezeichneten sich selbst als Krstjani. Ihre Organisation wies Parallelen zur mönchischen Ordensorganisation auf. In der Liturgie wurde die slawische Sprache benutzt, als Schrift die Glagoliza, später die Bosančica. Bezeichnungen für hierarchische Rangstufen waren Djed für das Oberhaupt der Kirche oder Gost. Die gesamte Hierarchie war einheimischer Herkunft. Ob die Kirche als klösterliche Organisation viele einfache Laienmitglieder hatte, ist offen. Über die Organisation, die Zeremonien und die Theologie der Bosnischen Kirche gibt es außer dem Testament des Gost Radin keine bosnischen Quellen.

Nach der franziskanischen Missionsoffensive in Bosnien im 14. und 15. Jahrhundert schrumpfte die Bosnische Kirche. Vor dem Frühling 1453 verließ der Djed das Gebiet des eigentlichen Bosnien und flüchtete sich zu Herceg Stefan Vukčić. Im selben Jahr trat er zur orthodoxen Kirche über. Als die Osmanen die Macht übernahmen, war die Bosnische Kirche wahrscheinlich schon zerschlagen. In den osmanischen Landregistern aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden nur wenige Einwohner als „Kr(i)stjani“ aufgeführt.

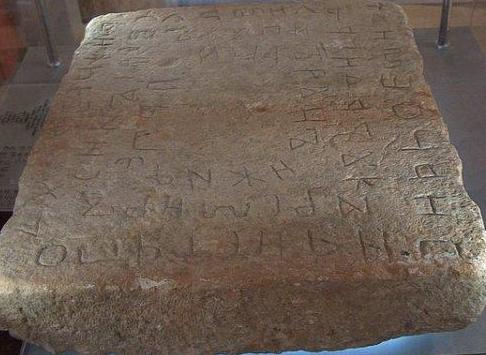

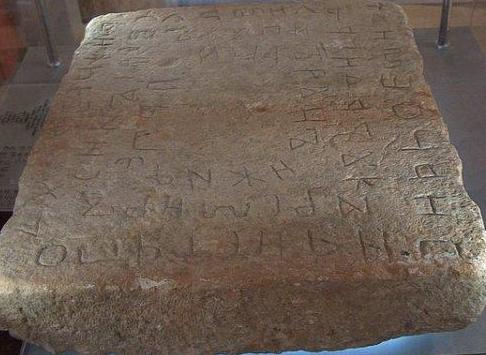

Bosancica

Die Bosančica (Bosnische Schrift) [bɔˈsantʃitsa] war eine Form der kyrillischen Schrift, die vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert vor allem in Bosnien und Herzegowina und in Teilen Kroatiens verbreitet war.

Andere, im südslawischen Sprachraum verbreitete Bezeichnungen sind: 'bosanica (Stjepan Zlatović), bosanska azbukva (Ivan Berčić), bosanska ćirilica (Franjo Rački), hrvatsko-bosanska ćirilica (Ivan Kukuljević Sakcinski), bosansko-dalmatinska ćirilica (Vatroslav Jagić), bosanska brzopisna grafija (E. F. Karskij), zapadna varijanta ćirilskog brzopisa (Petar Đorđić), zapadna (bosanska) ćirilica (Stjepan Ivšić), harvacko pismo (Dmine Papalić), rvasko pismo, arvatica, arvacko pismo (Povaljska listina), poljičica, poljička azbukvica (im Gebiet der ehemaligen Republik Poljica - Frane Ivanišević), sarpski (fra Antun Depope).

Die bosnische Schrift ist in zahlreichen Dokumenten überliefert:

- Die Tafel von Humac gilt als ältestes Dokument.

- Abschnitte der Bibel aus dem 14. und 15. Jahrhundert

- zahlreiche Urkunden aus dem 12. bis 15. Jahrhundert

- Grabinschriften aus dem 11. bis 15. Jahrhundert

Geschichtliche Wappen und Flaggen Bosniens

Wappen der Kotromanić-Dynastie, der weiße Schrägbalken symbolisiert dabei die Legende des gerechten Schwertes von Tvrtko, der im späten Mittelalter das bosnische Banat in ein eigenständiges Königtum wandeln konnte.

Flagge während der Revolution 1831/32

Nach Abzug der osmanischen Truppen war Bosnien für wenige Monate de facto unabhängig. In dieser Zeit wurde eine ähnliche Flagge benutzt, wie sie bereits Hussein Kapetan Gradaščević während der Revolution 1831/32 verwendete: Eine grüne Flagge mit goldenen Halbmond und Stern.

Wappen Bosniens in der österreich-ungarischen Zeit 1878-1918

Das Wappen zeigt einen arabischen Säbel.

Sozialistische Republik Bosnien und Herzegowina, 1946 bis 1991

Das Wappen wurde zu Anfang der bosnischen Kriege als Ersatz des jugoslawischen Wappen angenommen, und nach dem Krieg von den ansässigen serbischen und kroatischen Bosniern kritisiert, da es nur die Geschichte der Bosniaken repräsentiert.

Die Nationalflagge von Bosnien und Herzegowina wurde am 4. Februar 1998 angenommen. Schöpfer der Flagge ist Mladen Kolobarić, der Leiter der sogenannten Westendorp-Kommission zur Neugestaltung der Flagge war.

Durch eine Wappenfindungskommission wurde das Wappen ersetzt, wobei das neue Wappen auch kritisiert wird, da es bis auf die blaue-gelb-weiße Farbgebung keinerlei geschichtlichen Rückgriff mehr nimmt.

Zuletzt bearbeitet: