Das erste islamische Imperium der Menschheitsgeschichte

Prophet Mohammed und seine Nachfolger

http://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Expansion

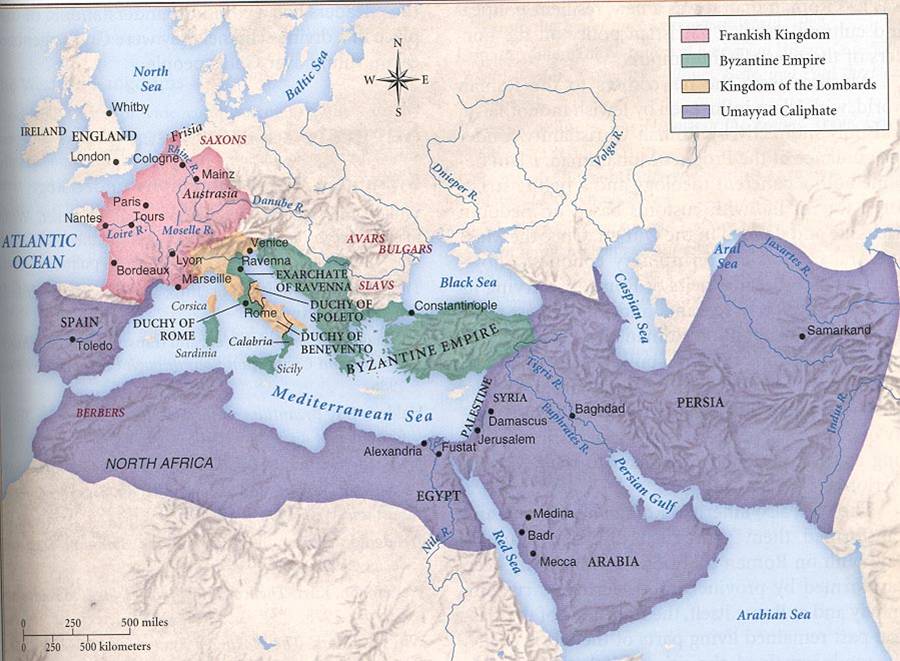

Islamische Expansion

Dieser Artikel behandelt die Eroberungspolitik der Araber von der Mitte der 630er Jahre an und die weitere Ausdehnung des Islam bis ins 8. Jahrhundert hinein. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf der militärischen Expansion. Die wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung wird im Artikel Blütezeit des Islams dargestellt. Die theologische und religiöse Entwicklung findet sich im Artikel Geschichte der Theologie des Islam.

Mit dem Beginn der islamischen Expansion wird häufig auch das Ende der Antike angesetzt.

----------------------------

Ausgangssituation

Der islamische Machtbereich erstreckte sich bis zum Tod Mohammeds 632 hauptsächlich auf die arabische Halbinsel, allerdings standen deren Randgebiete weitgehend unter der Kontrolle Ostroms und des Sassanidenreichs.

Diese beiden Großmächte der Spätantike hatten sich bei ihrer Grenzverteidigung lange großteils auf arabische Stämme verlassen. Doch hatte der sassanidische Großkönig Chosrau II. das Reich der Lachmiden, deren Hauptstadt Hira im heutigen Südirak lag, bereits um 602 vernichtet. Wenig später hatten die Araber in einem kleineren Gefecht mit den Persern festgestellt, dass ihre leichte Reiterei den schwer gepanzerten sassanidischen Kataphrakten gewachsen bzw. überlegen war: Das Bewusstsein, die Großmacht Persien militärisch schlagen zu können, verbreitete sich unter den Arabern und war für die folgenden Ereignisse sicher von Bedeutung. Zudem war die islamische Expansion vielleicht auch eine Reaktion auf die Zerfallserscheinungen, die die neue Religion unmittelbar nach dem Tod ihres Gründers Mohammed gezeigt hatte: Um einen erneuten innerarabischen Bürgerkrieg zu verhindern, scheinen die ersten Kalifen versucht zu haben, die Gläubigen durch den Kampf gegen äußere Feinde zu einen.

Begünstigt wurden die Araber dabei durch die ungewöhnliche Schwäche ihrer Gegner: Die Oströmer stützten sich seit dem fünften Jahrhundert vielfach auf die teilweise christlichen Ghassaniden, die südlich von Damaskus herrschten. Doch waren sowohl Ostrom als auch Persien von einem langen Krieg erschöpft, den sich beide bis 629 geliefert hatten, siehe dazu Herakleios und Römisch-Persische Kriege. Beide Reiche waren ganz aufeinander fixiert und militärisch nicht auf einen Angriff der Araber eingerichtet. Kurz vor dem Tod des Kaisers Herakleios (610 bis 641), der die Sassaniden mit Mühe besiegt und so sein Reich noch einmal gerettet hatte, sollte dann die Hauptphase der arabisch-islamischen Expansion beginnen – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als die Römer die Zahlungen an ihre arabischen Verbündeten einstellten.

---------------

Die arabische Eroberung des römischen Orients

Bereits 629 war ein arabisch-islamisches Heer in Palästina eingefallen, jedoch von oströmischen und christlich-arabischen Verbänden geschlagen worden. 630 wurde Mekka von Mohammed erobert, 632 starb er. Im Herbst 633 rückte nun wieder eine starke Armee nach Palästina und Syrien vor. Sie konnte kleinere kaiserliche Verbände schlagen, kam aber insgesamt nur langsam voran. Tatsächlich leisteten die oströmischen Grenztruppen zum Teil wohl erbitterten Widerstand. So forderte der Kalif Abu Bakr beim Kommandeur der Truppen im Südirak, Chalid ibn al-Walid, dringend Verstärkung an:

Beeilt euch! Beeilt euch! Denn bei Gott, die Eroberung eines Dorfes in Syrien kommt mich teurer zu stehen als eine ganze Provinz im Irak (zitiert nach Berthold Rubin, Propyläen Weltgeschichte, Bd. 5, Berlin 1990 (ND), S. 185).

Mit Hilfe der angeforderten Verstärkung wurde der lokale römische Widerstand nun gebrochen. Kaiser Herakleios, der nicht mit einem Angriff von solcher Wucht aus der Wüste gerechnet hatte, sandte nun stärkere Truppen nach Syrien, die jedoch Mitte 634 südwestlich von Jerusalem geschlagen wurden.

Bald darauf eroberten die Araber Damaskus. Der Kapitulationsvertrag der Stadt sollte Modellcharakter erhalten: Die nicht-muslimische Bevölkerung sollte eine Kopfsteuer (dschizya) entrichten, war dafür aber von den islamischen Steuern, der Zakat und der Sadaqa befreit. Außerdem wurde ihnen die freie Ausübung ihrer Religion gewährt und sie wurden im täglichen Leben als gleichberechtigte Bürger akzeptiert.

Am 20. August 636 fand die schicksalhafte Schlacht am Jarmuk im heutigen Jordanien statt. Die oströmischen Truppen - vielleicht 40.000 Mann - waren zwar zunächst in der Überzahl, jedoch auch erschöpft vom Marsch. Vor allem führten Streitigkeiten innerhalb ihrer militärischen Führung zu schweren Fehlern. Die Überlegenheit der arabischen schnellen leichten Reiterei über die römischen Panzerreiter, insbesondere aber die Streitigkeiten im kaiserlichen Oberkommando und topographische Nachteile vor Ort bewirkten schließlich, dass die Oströmer, deren arabische Verbündete wahrscheinlich zu Beginn des Gefechts zu den Moslems überliefen, nach einem erbitterten Kampf entscheidend geschlagen wurden, womit das bislang christlich-römisch bestimmte Schicksal Syriens und Palästinas besiegelt war. Kaiser Herakleios, der nur wenige Jahre zuvor mit Mühe die Perser abgewehrt hatte, sah sein Lebenswerk zusammenbrechen und verließ Antiochia, bevor auch diese Stadt an die Araber fiel. Die kaiserlichen Armeen zogen sich nach Kleinasien zurück, und Herakleios fiel offenbar in Lethargie.

638 kapitulierte das isolierte Jerusalem zu günstigen Bedingungen, während die bedeutende Hafenstadt Caesarea Maritima sich dank der kaiserlichen Flotte noch bis 640 halten konnte. Den Arabern stand nun keine Feldarmee mehr im Weg, so dass sie nach Ägypten vorstießen, wo sie im Juli 640 die schwachen römischen Truppen in der Nähe des heutigen Kairo schlugen. Alexandria, die Weltstadt des Hellenismus, fiel endgültig 642 in ihre Hände, nachdem eine letzte Gegenoffensive der Oströmer gescheitert war. Nachdem der organisierte militärische Widerstand der kaiserlichen Truppen gebrochen war, arrangierte sich der größte Teil der Zivilbevölkerung in Syrien und Ägypten mit den Arabern – dies vielleicht umso eher, als die dortigen Christen zumeist „Monophysiten“ waren und sich im Dauerstreit mit den "orthodoxen" Kaisern befunden hatten. Inwieweit Streitigkeiten innerhalb der christlichen Kirche zum Erfolg der Araber beitrugen ist aber in der Forschung inzwischen wieder sehr umstritten.

Im Norden überrannten die Araber Armenien bis in die 650er Jahre, während in Kleinasien die Gebirgskette des Taurus ein schnelles Vordringen verhinderte. Die Oströmer nutzten hier erfolgreich eine Taktik der verbrannten Erde, dezentralisierten die Verteidigung und wichen einer erneuten großen Feldschlacht aus, so dass Kleinasien letztlich gehalten werden konnte. Ein letztes Mal zeigten die Römer damit, dass sie notfalls flexibel auf militärische Herausforderungen reagieren konnten. Zwei großangelegte arabische Angriffe auf Konstantinopel wurden abgewehrt (s. u.); doch genügten die Kräfte, die nach dem langen Perserkrieg erschöpft waren, nicht mehr für eine Gegenoffensive.

In Nordafrika kämpften sich die Araber bis ins heutige Marokko vor. Das oströmische Karthago vermochte sich jedoch bis 697/698 zu halten, denn die Berber bekämpften zunächst noch die Araber, wie sie zuvor auch die Römer bekämpft hatten. Doch für Ostrom bzw. Byzanz blieb entscheidend, dass das Imperium mit den vorderorientalischen Besitzungen zwei Drittel seines Territoriums, drei Viertel seiner Steuereinnahmen und gut die Hälfte der Bevölkerung verloren hatte. Die arabischen Razzien führten zudem auch in Kleinasien zum Untergang der meisten Poleis, die nun aufgegeben oder durch kleine, befestigte Siedlungen - man nannte ein solches Wehrdorf Kastron - ersetzt wurden.

Byzanz brauchte zwei Jahrhunderte, um sich von diesem Schock zu erholen und wieder zu einer (begrenzten) Offensive überzugehen. Doch blieb der Verlust nordafrikanischer Territorien wie auch von großen Teilen Syriens und Palästinas endgültig; er besiegelte das Ende der spätantiken Phase des Reiches, das in der Folge administrativ, militärisch und strukturell einen massiven Wandel durchlief. Die alte senatorische Elite war bereits während der Herrschaft des Phokas schweren Schlägen ausgesetzt gewesen, mit dem Arabereinfall verschwand sie fast ganz, und mit ihr die antike Lebensart sowie der Großteil der klassischen Bildung.

Zahlreiche Flüchtlinge strömten jedoch in die byzantinischen Gebiete und stärkten somit langfristig gesehen das Kaiserreich, das nun gänzlich seinen lateinisch-römischen Charakter verlor und sich zum griechisch-byzantinischen Reich des Mittelalters wandelte.

-----------------------

Das Ende des sassanidischen Perserreiches

Etwa gleichzeitig mit der Invasion der römischen Besitzungen begann auch die Eroberung des Sassanidenreichs, das seit über 400 Jahren neben den Römern die wichtigste Macht in der Region gewesen war. In Mesopotamien kamen die Araber zunächst schnell voran, da der Puffer durch die persischen Vasallen nach dem Ende der Lachmiden weggefallen war. Besonders die Macht- und Bruderkämpfe der Sassaniden nach dem verlorenen Krieg gegen Herakleios schwächten das persische Widerstandsvermögen. Zwischen 628 und 633 regierten 14 verschiedene Herrscher, darunter zwei Frauen. Erst 633 war wieder innere Ruhe eingekehrt; der neue Großkönig Yazdegerd III. verweigerte den Arabern den geforderten Tribut und bereitete energisch die Verteidigung vor. Tatsächlich konnte ein erster arabischer Angriff 634 abgewehrt werden.

Bei Kadesia im Südirak kam es dann 636 zur Schlacht (nach anderen Quellen 637). Der sassanidische spahbedh ("Reichsfeldherr") Rostam, der die westlichen Grenztruppen befehligte, kam nach erbittertem Kampf ums Leben, und den Arabern fiel das reiche Mesopotamien samt der sassanidischen Hauptstadt Ktesiphon in die Hände. Der schnelle Zusammenbruch der sassanidischen Grenzverteidigung im Zweistromland war dabei vielleicht auch durch die Reformen bedingt, die Chosrau I. im 6. Jahrhundert durchgeführt hatte: Seither stand immer nur eine Grenzarmee eventuellen Angreifern gegenüber, während in der Tiefe keine weiteren Truppen gestaffelt waren.

Die weiteren Abwehrmaßnahmen der Perser verliefen zunächst unkoordiniert, später verstärkte sich der Widerstand aber wieder. Besonders im persischen Kernland, der iranischen Hochebene östlich des Tigris, kamen die Araber anfangs nur langsam voran. 642 entschied sich jedoch das Schicksal der Sassaniden. Bei Nehawend, südlich des heutigen Hamadan im Iran, kam es zur Entscheidungsschlacht. Die Perser waren wohl in der Überzahl, allerdings sind Zahlen von 150.000 Mann oder mehr dem Bestreben arabischer Chronisten zuzuschreiben, den Sieg noch glorreicher erscheinen zu lassen. Das sassanidische Heer zählte wohl höchstens 70.000 Mann. Zunächst schienen die Perser zu siegen, doch dann wurden sie von den Arabern, die selbst schwere Verluste erlitten, aus ihrer Position gelockt und nach hartem Kampf niedergemacht. Die schwergepanzerte sassanidische Kavallerie konnte gegen die leichte, schnell operierende arabische Reiterei wenig ausrichten. Die Perser unterlagen, und damit stand auch das iranische Hochplateau den Invasoren offen. Der letzte Sassanide Yazdegerd III. zog sich schließlich in den äußersten Nordosten des Reiches, nach Merw im heutigen Turkmenistan, zurück.

Der organisierte Widerstand brach bald zusammen, viele persische Adlige verständigten sich offenbar mit den Invasoren, auch wenn es in der Bevölkerung immer wieder zu Aufständen kam und die Araber teils als "Teufel" bezeichnet wurden. In einigen Regionen sollte noch jahrzehntelanger Widerstand geleistet werden. 651 wurde Yazdegerd III. von einem Untergebenen getötet - noch Jahrhunderte später trugen dessen Nachfahren aufgrund dieser Tat den Beinamen "Königsmörder". Versuche seines ältesten Sohnes Peroz, die Macht mit chinesischer Hilfe wieder zu erringen, scheiterten; er starb im Fernen Osten am Hof der Tang-Kaiser. Das Sassanidenreich und damit die letzte Reichsbildung des Alten Orients verschwand so von der Bühne der Weltgeschichte, auch wenn die sassanidische Kultur einen starken Nachhall im Kalifat der Abbasiden fand und somit den staatlichen Untergang überdauerte. Erst um 900 bildeten die Moslems im Iran die Mehrheit, und bezeichnenderweise behielten die Perser im Gegensatz zu den meisten anderen von den Arabern eroberten Gebieten auch ihre Sprache bei.

----------------------

Das arabische Ausgreifen nach Europa und Zentralasien

Die Araber versuchten sich unter dem Kalifen Umar Ibn al-Chattab als Seemacht und trafen damit den Lebensnerv von Byzanz. Sie eroberten Zypern und Rhodos und besiegten die Byzantiner 654/55 bei mehreren Seegefechten.

Zweimal, 674 bis 678 und 717/18, belagerten sie Konstantinopel, ohne dass ihnen freilich die Einnahme gelang. Damit war der arabisch-islamische Vorstoß im Nordwesten beendet, da auch die Ressourcen bei weitem überstrapaziert waren. Besonders die innerarabischen Bürgerkriege sorgten denn auch dafür, dass der Osten des Iran und Teile der palästinensischen Küste sowie Zypern zeitweilig der Kontrolle des Kalifats entglitten.

Im Westen gelang dagegen die Eroberung der nordafrikanischen Küstenlinie, und 711 landeten arabische Truppen unter dem muslimischen Berber (Mauren) Tāriq ibn Ziyād bei Gibraltar (Berg des Tariq) in Spanien. Die Westgoten wurden im Juli 711 in der Schlacht am Rio Guadalete geschlagen. 712 war Spanien gefallen, von westgotischen Enklaven im Norden wie dem Königreich Asturien abgesehen. Ein arabischer Vorstoß in das Frankenreich wurde durch Karl Martell 732 in der Schlacht bei Tours und Poitiers gestoppt, jedoch wurde ein Landstrich um Narbonne bis 759 gehalten. In der Folgezeit entstand, nach der Entmachtung der Umayyaden, in Al-Andalus sogar ein umayyadisches Exilreich, das Emirat bzw. später das Kalifat von Córdoba.

Im Osten erreichen die Araber bis 712 die Grenzen Chinas und Indiens. In Transoxanien gelang der Sprung in die türkischen Besitzungen und deren langsame und folgenschwere Islamisierung, auch wenn dort den Arabern teils hartnäckig Widerstand geleistet wurde. Bald unternahmen die Araber auch erste Vorstöße nach Sindh; ein weiteres Ausgreifen nach West-und Zentralindien wurde jedoch durch die dortigen Regionalherrscher verhindert, deren Armeen den arabischen Truppen durchaus gewachsen waren. 751 besiegten die Araber schließlich in der Schlacht am Talas ein chinesisches Heer, da angeblich weite Teile der Truppen die Araber als Befreier ansahen und zu ihnen überliefen. In Folge dessen wurde der chinesische Einfluss in Zentralasien zu Gunsten des arabisch-islamischen zurückgedrängt.

Damit kam auch die erste große und entscheidende Phase der arabisch-islamischen Expansion zum Stillstand. Im 9. Jahrhundert gelang noch die Invasion Siziliens, der weiteren Islamisierung Italiens waren jedoch kaum Erfolge beschieden. Die Araber konnten im Mittelmeer noch jahrzehntelang fast ungestört operieren, bevor Byzanz wieder in die Offensive ging und es damit zu einer faktischen Pattsituation im östlichen Mittelmeerraum kam. Im Westen wurde der islamische Einfluss ab dem Hochmittelalter Stück für Stück zurückgedrängt; auf der iberischen Halbinsel durch die Reconquista der christlichen Könige, die 1492 ihren Abschluss fand, und im 11. Jahrhundertdie durch die Eroberung Siziliens.

---------------

Administrative Maßnahmen der Araber in den eroberten Gebieten

In Syrien teilten die Araber das Land nach byzantinischem Vorbild in vier Verwaltungsregionen auf. Es wurden auch griechischsprachige Verwaltungsbeamte übernommen, was zur Folge hatte, dass Griechisch und Persisch (im ehemaligen Sassanidenreich) als Verwaltungssprache erst im 8. Jahrhundert langsam zurückgedrängt wurden. Offenbar änderten die Araber relativ wenig an dem bestehenden Verwaltungssystem, das ja auch effektiv arbeitete. Zunächst war der neue Großstaat aber relativ locker aufgebaut, wobei die Gouverneure weitgehend freie Hand hatten. Erst Muawiya I., der eigentliche Organisator des Kalifenreiches, schuf eine straffere Zentralverwaltung. Im religiösen Bereich waren die Araber relativ tolerant, jedenfalls solange es nicht „Heiden“ betraf: Anhänger der Buchreligionen – also insbesondere Christen, Juden und Zoroastrier - mussten eine spezielle Kopfsteuer (Jizya) entrichten, durften ihren Glauben behalten, jedoch nicht in der Öffentlichkeit ausüben und keine Waffen tragen bzw. wurden auch nicht zum Wehrdienst einberufen. Dieser Status wird als Dhimma bezeichnet. Erst später kam es zu größeren Ausschreitungen von Seiten der Moslems; auch die Steuerbelastung nahm später zu.

Die Araber gründeten auch neue Städte (Kufa, Basra, Fustat, Kairouan, Fès), welche die Funktion von bedeutenden Verwaltungs- und Kulturzentren übernahmen.

--------------------

Gründe für den Fall Persiens und für die byzantinischen Gebietsverluste

Die Gründe für dieses nahezu einmalige historische Phänomen werden in der Forschung immer noch diskutiert: es ist höchstens mit dem Alexanderzug und den mongolischen Eroberungen vergleichbar, wenn auch nur entfernt.

Tatsache ist, dass Ostrom/Byzanz und Persien vom langen Krieg erschöpft waren. Seit 540 hatte es nur gut 20 Jahre lang Frieden zwischen den beiden Mächten gegeben, im letzten Krieg hatten die Sassaniden die Römer an den Rand des Untergangs gebracht (siehe auch Römisch-Persische Kriege). Zudem hatte man wohl nicht mit einer derartigen religiösen Energie gerechnet, geschweige denn mit einer derartigen Invasion, wenn es auch zuvor einige Anzeichen gegeben hatte. Die Religion hatte schon im letzten römisch-persischen Krieg eine wichtige Rolle gespielt.

Weiter war die orthodoxe kaiserliche Reichsregierung in Syrien und Ägypten nicht beliebt. Hier herrschte zum einen der Monophysitismus, zum anderen spielte die ethnische (semitische) Verwandtschaft zu den Arabern eine wichtigere Rolle als vergleichsweise die Beziehung zu den europäischen Griechen und Römern.

Außerdem genehmigten die Araber der unterworfenen Bevölkerung die Ausübung ihrer Religion gegen eine Kopfsteuer – dies galt sowohl für die Christen wie für die Anhänger des Zoroastrismus. Erst allmählich wurde die Bevölkerung islamisiert, sicherlich auch, weil sonst kaum Aufstiegschancen gegeben waren und ihre Rechtsposition (s. Dhimma) insgesamt prekär war. Vorerst durften die Eroberer auch kein Land als privates Eigentum übernehmen (später änderte sich dies). Allerdings gab es reiche Beute, was für viele Stämme sicherlich ein großer Anreiz bei diesen Kriegszügen war. Elemente der bisherigen Verwaltung wurden von den Arabern übernommen. So blieb etwa Griechisch bis zum Ende des Jahrhunderts die Amtssprache in den eroberten oströmischen Gebieten, und das sassanidische Steuersystem wurde in Persien beibehalten.

Schließlich war auch die oströmische Armee nach den langen Kriegen gegen die Perser demobilisiert worden und benötigte eine lange Vorlaufzeit, um wieder aktiviert zu werden. Das Sassanidenreich war durch die vorangegangene innere Krise noch zusätzlich geschwächt gewesen und wurden von den arabischen Angriffen überrascht, bevor es zu einer Konsolidierung kommen konnte.