...

Zwischen Willkommenskultur und Ablehnung

Für diese "erste Welle" 2015 herrschte zunächst "Willkommenskultur" vor. Die Zivilgesellschaft funktionierte. Doch das wich bald Unbehagen und ausgesprochener Ablehnung. Das hatte auch mit Neid zu tun ("Einwanderung ins Sozialsystem"), aber vor allem damit, dass die Flüchtlinge überwiegend Muslime waren. Vielfach solche, für die die Religion ein bestimmendes Lebensprinzip ist. Sie richten sich mehr oder weniger nach archaischen Vorschriften, ein Teil betrachtet den Koran als über den Landesgesetzen stehend. Das ist ein schroffer Gegensatz zum säkularisierten Europa und Österreich. Das wird von vielen als "fremde, rückständige Kultur" empfunden.

Der Wiener Soziologe mit kurdisch-türkischem Hintergrund Kenan Güngör im Profil: "Die Zuwanderung aus ärmeren, islamisch geprägten Ländern wird mit Frauenbildern und religiösen Zwängen verbunden, die wir hinter uns glaubten." Außerdem: Die erste Flüchtlingswelle 2015 bestand großteils aus Familien. Später kamen dann hauptsächlich junge Männer. Die Robusten eben. Aber: Zu viele junge Männer aus gewaltbetonten Gesellschaften, ohne Frauen, meist ohne Zukunftsperspektiven – das bedeutet zu viel Drogenkriminalität, Messerstechereien, Sexualdelikte.

Das macht diese Zuwanderung von 2015 anders, konfliktträchtiger als frühere Fluchtwellen. Und sie ging einher mit dem Erfolg rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien wie der FPÖ.

Unterschied zu früheren Wellen

Dabei hat Österreich seit 1945 und davor schon im frühen 20. Jahrhundert große und als problematisch empfundene Zuwanderungswellen erlebt. In der Monarchie die Binnenwanderung der Tschechen und der Juden aus Osteuropa. Schon das löste furchtbaren Hass aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg die vertriebenen "Volksdeutschen". Auch sie wurden nicht gerade begeistert begrüßt, aber integriert. Die nächsten großen Wellen waren die Ungarn 1956, die aber großteils weiterzogen, und die Tschechen nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen 1968. Geblieben sind hingegen die hunderttausenden Türken und Jugoslawen, die man als "Gastarbeiter" holte. Sie wurden gebraucht. Trotzdem waren Kampagnen gegen Fremdenhass nötig ("I haß Kolaric, du haßt Kolaric, wieso sagen s' zu dir Tschusch?").

www.derstandard.at

www.derstandard.at

Zwischen Willkommenskultur und Ablehnung

Für diese "erste Welle" 2015 herrschte zunächst "Willkommenskultur" vor. Die Zivilgesellschaft funktionierte. Doch das wich bald Unbehagen und ausgesprochener Ablehnung. Das hatte auch mit Neid zu tun ("Einwanderung ins Sozialsystem"), aber vor allem damit, dass die Flüchtlinge überwiegend Muslime waren. Vielfach solche, für die die Religion ein bestimmendes Lebensprinzip ist. Sie richten sich mehr oder weniger nach archaischen Vorschriften, ein Teil betrachtet den Koran als über den Landesgesetzen stehend. Das ist ein schroffer Gegensatz zum säkularisierten Europa und Österreich. Das wird von vielen als "fremde, rückständige Kultur" empfunden.

Der Wiener Soziologe mit kurdisch-türkischem Hintergrund Kenan Güngör im Profil: "Die Zuwanderung aus ärmeren, islamisch geprägten Ländern wird mit Frauenbildern und religiösen Zwängen verbunden, die wir hinter uns glaubten." Außerdem: Die erste Flüchtlingswelle 2015 bestand großteils aus Familien. Später kamen dann hauptsächlich junge Männer. Die Robusten eben. Aber: Zu viele junge Männer aus gewaltbetonten Gesellschaften, ohne Frauen, meist ohne Zukunftsperspektiven – das bedeutet zu viel Drogenkriminalität, Messerstechereien, Sexualdelikte.

Das macht diese Zuwanderung von 2015 anders, konfliktträchtiger als frühere Fluchtwellen. Und sie ging einher mit dem Erfolg rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien wie der FPÖ.

Unterschied zu früheren Wellen

Dabei hat Österreich seit 1945 und davor schon im frühen 20. Jahrhundert große und als problematisch empfundene Zuwanderungswellen erlebt. In der Monarchie die Binnenwanderung der Tschechen und der Juden aus Osteuropa. Schon das löste furchtbaren Hass aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg die vertriebenen "Volksdeutschen". Auch sie wurden nicht gerade begeistert begrüßt, aber integriert. Die nächsten großen Wellen waren die Ungarn 1956, die aber großteils weiterzogen, und die Tschechen nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen 1968. Geblieben sind hingegen die hunderttausenden Türken und Jugoslawen, die man als "Gastarbeiter" holte. Sie wurden gebraucht. Trotzdem waren Kampagnen gegen Fremdenhass nötig ("I haß Kolaric, du haßt Kolaric, wieso sagen s' zu dir Tschusch?").

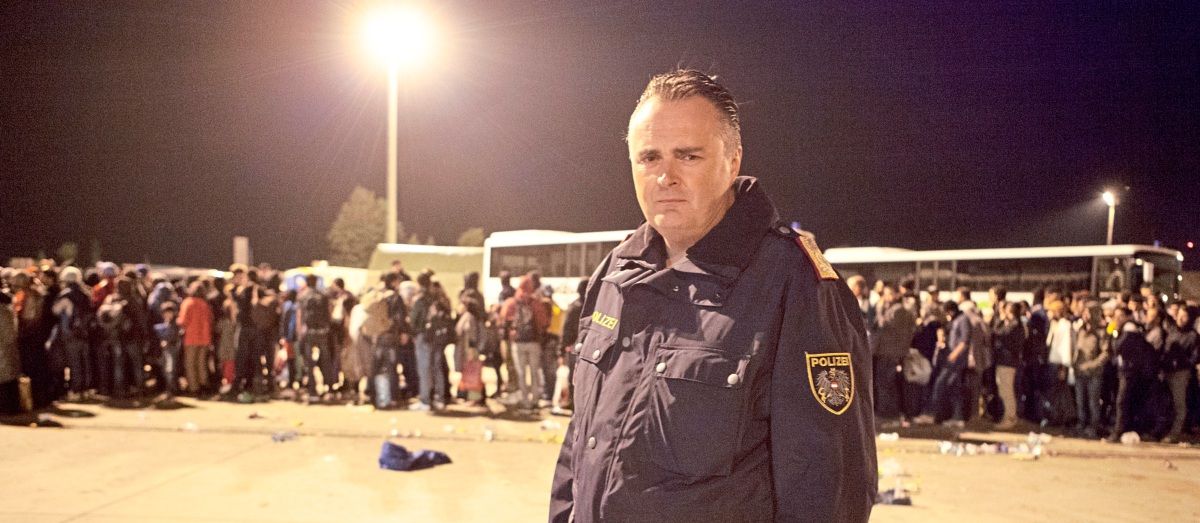

Der Sommer, der Österreich veränderte

Der Sommer 2015 brachte Österreich an seine Grenzen. Hunderttausende flohen über die Balkanroute, viele blieben. Das prägte das Land dauerhaft – gesellschaftlich wie politisch