Es war einmal in Amerika …

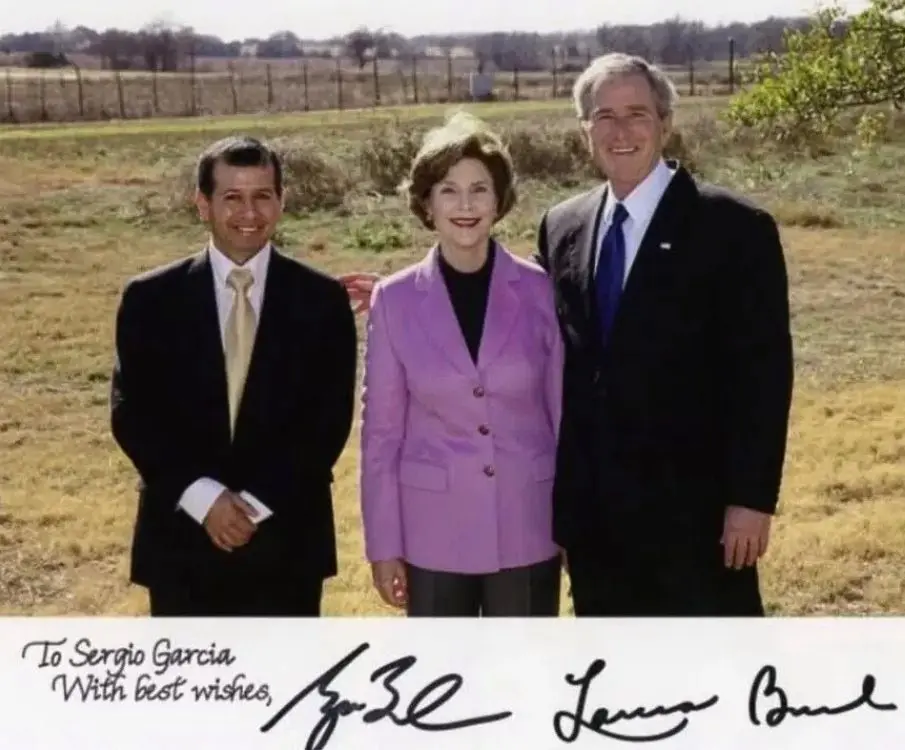

Veracruz/Monterrey/Waco – Es war ein Dienstagmorgen im März, als in Waco, Texas, das leise Ritual eines Arbeitstages begann. Sergio Garcia erhitzte die Bohnen, prüfte die Barbacoa, schmeckte den Reis ab. Dreißig Jahre lang hatte er das so getan, mit derselben Hingabe, derselben Ruhe. Draußen wartete der Food Truck, bereit für die Stammkundschaft der Innenstadt. Dann traten zwei Männer auf ihn zu – einer in Zivil, der andere mit einer Weste, auf der nur ein Wort stand: Police. „Sie fragten, ob ich Sergio sei“, erinnert sich Garcia. „Ich sagte: Ja, ich bin Sergio.“ Es war das letzte Mal, dass er seine Küche sah. Innerhalb von 24 Stunden war er über die Grenze nach Nuevo Laredo abgeschoben – fort aus dem Land, das er 36 Jahre lang mit seiner Arbeit, seiner Freundlichkeit und seinem Essen bereichert hatte. Sergio Garcia, geboren im mexikanischen Veracruz, war mehr als ein Koch. Er war ein Stück Waco – eine Institution, deren Ceviche und Carnitas selbst den Tross der White-House-Presse anlockten, als George W. Bush im nahen Crawford residierte. Reporter, Senatoren, Sicherheitsbeamte – sie alle kannten El Siete Mares, Garcias erstes kleines Restaurant an der Dutton Avenue, wo Plastikstühle zu Barhockern wurden und Wärme wichtiger war als Dekor.

Als ICE ihn im März aufgriff, hatte er keinen Eintrag im Strafregister, keine laufenden Verfahren – nur eine alte, nie vollstreckte Abschiebungsverfügung aus dem Jahr 2002. Jahrelang hatten die Behörden darüber hinweggesehen. Unter Präsident Trumps zweiter Amtszeit, sagen Einwanderungsjuristen, gilt das nicht mehr. Alte Akten werden hervorgeholt, längst integrierte Familien ins Visier genommen.

kaizen-blog.org

kaizen-blog.org

Veracruz/Monterrey/Waco – Es war ein Dienstagmorgen im März, als in Waco, Texas, das leise Ritual eines Arbeitstages begann. Sergio Garcia erhitzte die Bohnen, prüfte die Barbacoa, schmeckte den Reis ab. Dreißig Jahre lang hatte er das so getan, mit derselben Hingabe, derselben Ruhe. Draußen wartete der Food Truck, bereit für die Stammkundschaft der Innenstadt. Dann traten zwei Männer auf ihn zu – einer in Zivil, der andere mit einer Weste, auf der nur ein Wort stand: Police. „Sie fragten, ob ich Sergio sei“, erinnert sich Garcia. „Ich sagte: Ja, ich bin Sergio.“ Es war das letzte Mal, dass er seine Küche sah. Innerhalb von 24 Stunden war er über die Grenze nach Nuevo Laredo abgeschoben – fort aus dem Land, das er 36 Jahre lang mit seiner Arbeit, seiner Freundlichkeit und seinem Essen bereichert hatte. Sergio Garcia, geboren im mexikanischen Veracruz, war mehr als ein Koch. Er war ein Stück Waco – eine Institution, deren Ceviche und Carnitas selbst den Tross der White-House-Presse anlockten, als George W. Bush im nahen Crawford residierte. Reporter, Senatoren, Sicherheitsbeamte – sie alle kannten El Siete Mares, Garcias erstes kleines Restaurant an der Dutton Avenue, wo Plastikstühle zu Barhockern wurden und Wärme wichtiger war als Dekor.

Als ICE ihn im März aufgriff, hatte er keinen Eintrag im Strafregister, keine laufenden Verfahren – nur eine alte, nie vollstreckte Abschiebungsverfügung aus dem Jahr 2002. Jahrelang hatten die Behörden darüber hinweggesehen. Unter Präsident Trumps zweiter Amtszeit, sagen Einwanderungsjuristen, gilt das nicht mehr. Alte Akten werden hervorgeholt, längst integrierte Familien ins Visier genommen.

Es war einmal in Amerika ...

Veracruz/Monterrey/Waco - Es war ein Dienstagmorgen im März, als in Waco, Texas, das leise Ritual eines Arbeitstages begann. Sergio Garcia erhitzte die Bohnen, prüfte die Barbacoa, schmeckte den Reis ab. Dreißig Jahre lang hatte er das so getan, mit derselben Hingabe, derselben Ruhe. Draußen...